Windenergie an Land

Entwicklung und Aufgabe

Waren bis zur Jahrtausendwende noch Anlagen mit einer Leistung im Bereich weniger Hundert Kilowatt der Standard, befindet sich inzwischen die Leistung der installierten Anlagen im Megawatt-Bereich. Mit der Leistungssteigerung der Anlagen geht eine Zunahme des Rotordurchmessers und der Gesamthöhe der Anlagen einher, so dass inzwischen Höhen von rund 250 m erreicht werden können. Durch den Zubau und die fortschreitende technische Weiterentwicklung der Windenergieanlagen muss auch die Konfliktträchtigkeit für den Naturschutz stetig neu bewertet werden.

Das BfN beschäftigt sich mit potentiellen Auswirkungen auf Natur und Landschaft und erarbeitet Empfehlungen zur Minimierung bzw. Vermeidung von Konflikten. Auf Grundlage von verschiedenen Forschungsvorhaben im Themenfeld „Naturschutz und Windenergieausbau“ werden fachliche und methodische Empfehlungen für die Praxis erarbeitet.

Standortwahl von Windenergie an Land

Seit 2022 gilt das sogenannte Zwei-Prozent-Flächenziel des Bundes für den Ausbau der Windenergie. Mit Einführung des WindBG wurde den Bundesländern neben einem verbindlichen Flächenbetragswert auch Fristen zur Ausweisung von Windenergiegebieten gesetzt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie hierbei die Berücksichtigung des Artenschutzes auf den vorgelagerten Planungsebenen erfolgen kann.

Der Bau- und der Betrieb von Windenergieanlagen an Land führen vielerorts zu Konflikten hinsichtlich des Artenschutzes, vor allem aufgrund der regelmäßigen Betroffenheit von Vögeln und Fledermäusen. Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, ist zunächst die Festlegung naturverträglicher Standorte wesentlich.

Die räumliche Steuerung der Windenergienutzung erfolgt über die Regionalplanung, die in den meisten Ländern an regionale Planungsgemeinschaften bzw. -verbände übertragen wurde, oder über kommunale Planungsträger erfolgt.

Neuregelungen im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zum Betrieb von Windenergieanlagen

Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des BNatSchG vom 20.07.2022 wurde der § 45b zur fachlichen Beurteilung des Tötungs- und Verletzungsrisikos für 15 kollisionsgefährdete Brutvogelarten im Umfeld von Windenergieanlagen bundesweit eingeführt. Die Signifikanz des zu erwartenden Tötungs- und Verletzungsrisikos der nach Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG kollisionsgefährdeten Brutvogelarten bemisst sich am Abstand zwischen der Windenergieanlage und dem Brutplatz. Zusätzlich sind in Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen für diese Arten aufgeführt. Schutzmaßnahmen sind nur zulässig, wenn dadurch ein bestimmter Schwellenwert des jährlichen Energieertragsverlustes der Windenergieanlage nicht überschritten wird. Die Berechnung der Zumutbarkeitsschwelle erfolgt über entsprechende Formeln der Anlage 2 BNatSchG.

Wird eine Ausnahme nach § 45 Absatz 7 nach Maßgabe des § 45b Absatz 8 Nummer 5 BNatSchG zugelassen, ohne dass Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands der betreffenden Art durchgeführt werden, hat der Träger des Vorhabens eine Zahlung in das Nationale Artenhilfsprogramm zu leisten. Die Grundlage zur Berechnung ergibt sich ebenso aus Anlage 2 BNatSchG.

Für Windenergieanlagen im Nahbereich nach Anlage 1 Abschnitt 1 besteht gemäß § 45b Abs. 2 BNatSchG die Maßgabe, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare signifikant erhöht ist.

Demgegenüber liegen bei Windenergieanlagen außerhalb des Nahbereichs, aber innerhalb des zentralen Prüfbereichs nach § 45b Abs. 3 BNatSchG in der Regel Anhaltspunkte vor, dass eine signifikante Risikoerhöhung vorliegt. Der Anlagenbetreiber kann diese Vermutung insbesondere durch eine Habitatpotentialanalyse (HPA) widerlegen oder er ergreift eine der nach Anlage 1 Abschnitt 2 als grundsätzlich geeignet geltende Schutzmaßnahme.

Liegt der Brutplatz einer kollisionsgefährdeten Brutvogelart außerhalb des zentralen Prüfbereichs, aber noch innerhalb des erweiterten Prüfbereichs um die Windenergieanlage, gilt nach § 45b Abs. 4 BNatSchG die widerlegbare Vermutung, dass kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vorliegt.

Die gesetzlichen Regelungen nach § 45b BNatSchG stellen neue Anforderungen an die Planung von Schutzmaßnahmen bei der Genehmigung von Windenergieanlagen an Land. Demnach sind Schutzmaßnahmen für Vögel und Fledermäuse nur dann zulässig, wenn die mit den Maßnahmen einhergehenden monetären Verluste einen bestimmten Schwellenwert des jährlichen Ertrags der Windenergieanlage nicht überschreiten.

Gemäß § 45b Abs. 6 BNatSchG gilt die Anordnung von Schutzmaßnahmen, die die Abschaltung von Windenergieanlagen betreffen, unter Berücksichtigung weiterer Schutzmaßnahmen auch für andere besonders geschützte Arten als unzumutbar, soweit sie den Jahresenergieertrag der Windenergieanlage um mehr als 8 % bei besonders windhöffigen Standorten und um mehr als 6 % bei allen übrigen Standorten verringern.

Weiterführende Informationen

Beschleunigung von Planung und Genehmigung bis Sommer 2025

Ende 2022 ist die europäische Dringlichkeitsverordnung 2022/2577 (EU-NotfallVO) mit einer Geltungsdauer von 18 Monaten in Kraft getreten, welche bis zum 30.06.2025 verlängert wurde. Mit der Verordnung wurden vorübergehende Notfallvorschriften festgelegt, um Genehmigungsverfahren zum Ausbau erneuerbarer Energien erheblich zu vereinfachen und zu beschleunigen. Hintergründe sind vornehmlich der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine und die damit verbundene Bedrohung der europäischen Versorgungssicherheit.

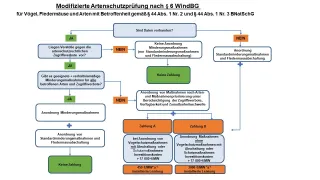

In nationales Recht wurden die von den Mitgliedsstaaten zu regelnden Vorgaben der EU-NotfallVO unter anderem 2023 über eine Novelle des Windenergieflächenbedarfsgesetzes umgesetzt. Für Windenergie an Land sieht hierzu der geänderte § 6 WindBG erhebliche Verfahrenserleichterung in Windenergiegebieten vor. Bestandteil der Regelungen in § 6 WindBG ist beispielsweise, dass in ausgewiesenen Windenergiegebieten eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht durchzuführen sind, sofern diese Gebiete bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Soweit auf Grundlage des § 6 WindBG keine artenschutzrechtliche Prüfung mehr stattfindet, hat die zuständige Behörde aufGrundlage vorhandener Daten geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen anzuordnen, um die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewährleisten. Die Festlegung von Minderungsmaßnahmen auf Grundlage vorhandener Daten sowie die Entscheidung, ob alternativ Zahlungen in das Nationale Artenhilfsprogramm (nAHP) anzuordnen sind, stellt für die zuständigen Behörden aktuell eine enorme Herausforderung dar.

Der Europäische Gesetzgeber hat am 30.10.2023 die als „RED III“ (Renewable Energy Directive III) bezeichnete Änderung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie beschlossen. Die Bestimmungen sehen in Verstetigung der EU-NotfallVO ebenso die Beschleunigung des Ausbaus von erneuerbaren Energien vor. Hierfür sollen die Mitgliedsstaaten sogenannte „EE-Beschleunigungsgebiete“ ausweisen, für die Erleichterungen bei der Genehmigung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen vorgesehen sind. Eine Voraussetzungen hierfür ist, dass bereits bei der planerischen Ausweisung der Beschleunigungsgebiete geeignete Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen festgelegt werden, um mögliche negative Umweltauswirkungen zu vermeiden oder zu verringern. Die Umsetzung der Bestimmungen der RED III in nationales Recht ist derzeit noch ausstehend.

Beschleunigung von Planung und Genehmigung ab Sommer 2025

Mit der nationalen Umsetzung der Novelle der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 2023/2413 am 15.08 2025 und dem Auslaufen der Erleichterungen des § 6 WindBG sind nun die Vorschriften des § 6b WindBG für die Genehmigung von Windenergieanlagen maßgeblich. Dieser sieht Erleichterungen für Zulassungsverfahren von Windenergieanlagen, den dazugehörigen Nebenanlagen und Energiespeicheranlagen am selben Standort vor, soweit die Gebiete als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen sind. Die Bestimmungen zur Ausweisung dieser Gebiete sind im Baugesetzbuch und Raumordnungsgesetz geregelt worden.