Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien

Klaus Töpfer Fellowship

Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Klaus Töpfer, dem ehemaligem Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), bietet das BfN eine berufsbegleitende Fortbildung für junge Führungskräfte im Naturschutz aus Mittel- und Osteuropa, dem Kaukasus und Zentralasien an. Ziel des Programms ist es, Managementkapazitäten aufzubauen, methodische Kernkompetenzen und zentrale fachliche Konzepte zu vermitteln sowie ein aktives Netzwerk von Naturschutzführungskräften in der Region aufzubauen. Partner des Programms sind CMS, CBD, UN Environment World Conservation Monitoring Centre sowie IUCN.

Central Asian Mammals Initiative

Die Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm unterstützt zusammen mit der Konvention über wandernde Tierarten im Rahmen eines gemeinsamen Arbeitsprogramms durch Workshops und diese vorbereitende Studien die Weiterentwicklung und Umsetzung der Zentralasiatischen Säugetierinitiative (Central Asian Mammals Initiative, CAMI). Bisherige Schwerpunkte waren die Identifizierung von Konflikten zwischen Wildtierwanderungen und Infrastrukturplanungen, die Erarbeitung von konkreten Handlungsmöglichkeiten zur Minimierung der Barrierewirkung von linearer Infrastruktur auf wandernde Säugetierarten sowie die Erfassung des Populationsstatus, der Trends, Bedrohungen und Schutzmaßnahmen ausgewählter Arten unter der CAMI und die Erarbeitung entsprechender Aktionspläne.

Kapazitätsentwicklung für die Mitwirkung im Weltbiodiversitätrat IPBES

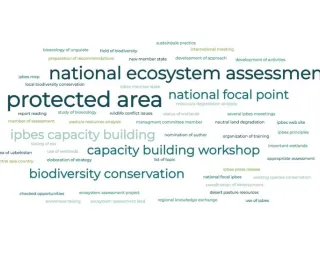

Der Weltbiodiversitätsrat IPBES ist eine globale Wissensplattform zu dem Themenfeld Biodiversität und Ökosystemleistungen. Seine Arbeit profitiert von der Beteiligung möglichst vieler Mitgliedsstaaten, welche u.a. Daten für Erhebungen liefern und die Einbeziehung nationaler Akteure koordinieren. Allerdings beteiligen sich nicht alle Erdregionen gleichermaßen. Um die Kapazitäten in der Region Ost- und Südosteuropa, Kaukasus und Zentralasien zu stärken und dadurch die Bereitschaft an der Mitwirkung an IPBES zu erhöhen, arbeitet das BfN mit Vertreterinnen und Vertretern zuständiger Behörden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Organisationen der Zivilgesellschaft vor Ort zusammen.

Verstärkte Zusammenarbeit zur Verbesserung des Naturschutzes im westlichen Tien-Shan-Gebiet

Das Westliche Tian-Shan-Gebirge wurde von der UNESCO als Stätte des Weltnaturerbes in Asien ausgezeichnet. Diese transnationale Welterbestätte erstreckt sich über Gebiete in Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan und zeichnet sich durch eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt und Schönheit aus. Im Jahr 2019 haben die drei Länder auf Wunsch des Welterbekomitees eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, um das grenzüberschreitende Management der Welterbestätte Westlicher Tien-Shan zu verbessern. Das Projekt soll dies durch eine verstärkte Zusammenarbeit und eine verbesserte Überwachung und Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen unterstützen.

Schutz der Saiga-Antilope in Kasachstan

Seit 2009 begleitet das BfN fachlich Projekte zum Schutz der Saiga-Antilope in Kasachstan. Durch Umweltbildungsmaßnahmen und Ausweisung von großflächigen Schutzgebieten konnte dem Verlust des Lebensraumes dieser Schlüsselart entgegengewirkt sowie deren effektives und partizipatives Management gewährleistet werden. Im Vordergrund standen u.a. Maßnahmen gegen Wilderei, Fragmentierung und Veränderung ihres Habitats. Ergänzt werden die Schutzbemühungen aktuell durch Projekte mit dem Ansatz eines gemeindebasierten Schutzes der Saiga-Antilope mit Hilfe des Aufbaus dörflicher Wildschutzvereine (getragen von traditionellen Jägern und ehemaligen Wilderern), deren Mitglieder als freiwillige Wildhüter anerkannt werden. Damit werden vor allem lokale Kapazitäten gestärkt und die einheimische Bevölkerung eingebunden.

Gemeindebasiertes Weide- und Wildtiermanagement in den Bergregionen Kirgisistans

In Kirgistan förderte das BfN mit einem Beratungshilfeprojekt ein nachhaltigeres Weidemanagement vor allem in Hochgebirgsweiden des Tien Shan. Hierfür wurde u.a. ein wissenschaftliches Monitoring des Zustands von Weiden durchgeführt und regionale Komitees bei der Erstellung von Weide-Managementplänen unterstützt. Außerdem erfolgte modellhaft die Integration von ökologischen Prinzipien und des Schutzes bedrohter Wildtierarten in die Weidewirtschaft. Die Weidenutzerinnen und -nutzer wurden bei der Etablierung von Wildschutzgebieten für ein gemeindebasiertes Wildtiermanagement unterstützt, da vorherrschende Nutzungsprobleme mit dem Rückgang bzw. Aussterben bedrohter Wildtierarten in Zusammenhang stehen. Politikberatung und Stärkung der gesellschaftlichen Diskussion um eine naturverträgliche Landnutzung rundeten das Projekt ab.

Wiedervernässung und nachhaltige Nutzung von Mooren im Einzugsgebiet der Memel

Das Memel-Becken umfasst fünf osteuropäische Länder (Polen, Litauen, Lettland, Belarus und Russland) und weist bedeutende Moorgebiete auf. Im Rahmen des Projektes „Stakeholder-Beteiligung zur Wiedervernässung und Paludikultur im Einzugsgebiet der Memel“ (SPARPAN) wurde Vertreterinnen und Vertretern aus Behörden sowie der öffentlichen und privaten Wasser-, Land- und Forstwirtschaft und Fischerei grundlegendes Wissen für die positiven Wirkungen der Wiedervernässung von Mooren und ihrer nassen Nutzung (Paludikultur) vermittelt. Das Projekt trug dazu bei, dass die Bereitstellung von Ökosystemleistungen wie Wasserspeicherung, regionale Kühlung, Reduzierung der Treibhausgasemissionen und Schutz der Biodiversität neben der Produktion von Biomasse als erstrebenswerte Ziele der Moorbewirtschaftung erkannt und akzeptiert werden.