Fischereimanagement

Nutzen von Schutzgebieten für Fischerei und Meeresnatur

Die Meeresschutzgebiete dienen primär dem Schutz bedrohter Arten und Lebensräume. Bei Umsetzung entsprechender Fischereimanagementmaßnahmen können sie gleichzeitig als Rückzugsräume und letztendlich auch als Erholungsgebiete für bedrohte und überfischte Bestände wirken. Meeresschutzgebiete haben nachweislich positive Auswirkungen auf die Fischbestände, sofern die Gebiete angemessen groß und langfristig etabliert sind sowie einen ausreichenden Schutzstatus besitzen. Dies bedeutet einen hohen Anteil an Zonen ganz ohne Fischerei (sog. No-take-areas/-zones) bzw. mit einem Verbot bestimmter schädigender Fangmethoden, wie zum Beispiel der Grundschleppnetzfischerei. Die Vorteile solcher Schutzgebiete sind:

- Zunahme der Artenvielfalt

- Zunahme der Anzahl, Biomasse und Größe von Arten, die dem Fischereidruck ausgesetzt sind

- Schutz von gefährdeten Arten (zum Beispiel Meeressäugetiere, Seevögel) und Lebensräumen (zum Beispiel Sandbänke, Riffe)

- Schutz spezifischer Lebensstadien (zum Beispiel Jungfische in „Kinderstuben“ und Altfische mit besonderer Bedeutung für die erfolgreiche Fortpflanzung)

- Schutz von Nahrungs- und/oder Laichgründen

- Ausbreitungseffekt von juvenilen und adulten Fischen aus den Schutzgebieten in die umgebenden Meeresbereiche („spillover effect“).

Berufsfischerei - Konfliktanalyse als Basis für Managementmaßnahmen

Zur Untersuchung der Möglichkeiten einer naturschutzgerechten Fischerei in den deutschen AWZ-Schutzgebieten hat das BfN bereits 2006 – 2008 in einem dreijährigen Forschungsvorhaben „Ökosystemverträgliche Fischerei in marinen Schutzgebieten“ (EMPAS) die Auswirkungen der Fischerei auf Arten und Lebensräume in den marinen Natura 2000-Gebieten in der deutschen AWZ der Nord- und Ostsee durch den Internationalen Rat für Meeresforschung (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) untersuchen und Managementoptionen entwickeln lassen. Im Fokus standen dabei die Lebensraumtypen und Arten, die gemäß der europäischen Gesetzgebung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie einen besonderen Schutzstatus genießen, also Sandbänke und Riffe sowie relevante Meeressäugetiere, Seevögel und bestimmte Fischarten. Dabei wurden folgende wesentliche Konfliktfelder zwischen Naturschutzzielen und den Effekten der Fischereiaktivitäten identifiziert:

- Auswirkungen von mobilen grundberührenden Fanggeräten auf benthische Lebensraumtypen Sandbänke und Riffe und ihre typischen Artengemeinschaften (Nordsee)

- Beifang von Seevögeln in passiven Fanggeräten, insbesondere in grundgestellten Kiemen- und Verwickelnetzen (Ostsee)

- Beifang von Schweinswalen in passiven Fanggeräten, hauptsächlich in Kiemen- und Verwickelnetzen (Nord- und Ostsee)

Vorschläge für Managementmaßnahmen in den Natura 2000-Gebieten der deutschen AWZ

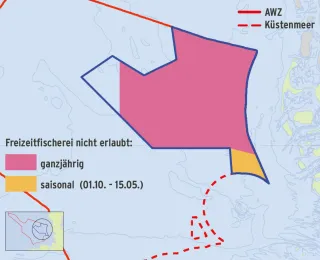

Basierend auf der o. g. EMPAS-Studie und der Konfliktanalyse zwischen Fischereiaktivitäten und den Schutzzielen sowie den Empfehlungen des ICES, haben Wissenschaftler*innen des BfN und des Thünen-Instituts 2011 gemeinsam räumlich und zeitlich differenzierte Managementmaßnahmen in den Natura 2000-Gebieten in der deutschen AWZ von Nord- und Ostsee vorgeschlagen. Hierzu gehört beispielsweise der Ausschluss von Grundschleppnetzfischerei in empfindlichen Lebensräumen (Riffe, Sandbänke) ebenso wie zeitlich differenzierte Verbote von Stellnetzfischerei in Zeiten, in denen besonders viele Seevögel in einem Schutzgebiet rasten oder mausern. Für jedes deutsche AWZ-Schutzgebiet wurden nach eingehender Prüfung und Abstimmung individuelle Managementmaßnahmenvorschläge, auch zur Freizeitfischerei (Angelfischerei), entwickelt. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt im Rahmen der europäischen Gemeinsamen Fischereipolitik.