CO2-Pufferkapazität der Meere

Gasaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre

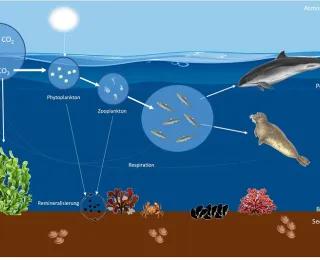

Zwischen den Ozeanen und der Atmosphäre findet ein stetiger Austausch des Treibhausgases CO2 statt. Weil die CO2-Konzentration durch die Verbrennung fossiler Energien stetig steigt, nehmen auch die Meere mehr CO2 auf. Sie haben bis heute ca. ein Viertel der durch uns Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen aufgenommen.

Physikalische Kohlenstoffpumpe

Dieser Prozess funktioniert in zwei Schritten. Zuerst löst sich das CO2 im Oberflächenwasser, welches im zweiten Schritt durch Meeresströmungen und Mischungsprozesse bis tief in die Ozeanbecken transportiert wird. Man spricht dabei von der „physikalischen Kohlenstoffpumpe“. Allerdings können die Meere auch CO2 freisetzen. Dabei sind Faktoren wie CO2-Konzentrationsunterschiede zwischen Meer und Atmosphäre, Temperatur und Salzgehalt entscheidend. Je wärmer und salziger das Wasser ist, desto weniger CO2 können die Meere aufnehmen.

Die physikalische Kohlenstoffpumpe wird ergänzt durch die Aufnahme von CO2 durch Organismen, die CO2 umwandeln und zu einer langfristigen Speicherung im Meeresboden betragen.

Biologische Kohlenstoffspeicherung im Meer

Meeresalgen und andere Meerespflanzen nehmen gelöstes CO2 auf und wandeln dies in organischen und im Fall von Skeletten und Schalen auch anorganischen Kohlenstoff um. Ein Teil dieses Kohlenstoffs wird im Meeresboden abgelagert und kann dort langfristig verbleiben. So wird der Atmosphäre langfristig CO2 entzogen.

Sobald sich CO2 im Meerwasser gelöst hat, reagiert es größtenteils mit den umgebenen Wassermolekülen zur Kohlensäure. Diese reagiert sehr schnell mit dem im Meer - im Gegensatz zum Süßwasser - großen Reservoir an gelöstem anorganischem Kohlenstoff, den Bikarbonat- und Karbonat-Ionen und wird dadurch weitestgehend neutralisiert. Die Bikarbonat- und Karbonationen haben ihren Ursprung vor allem vom Land. Sie wurden über Jahrmillionen aus verwittertem Gestein gelöst und gelangten anschließend durch Regenwasser, Bäche und Flüsse in das Meer.

Die enorme Pufferkapazität der Ozeane hat dazu geführt, dass der Klimawandel bis heute stark verlangsamt wurde. Das Oberflächenwasser enthält also Kohlenstoff in 3 unterschiedlich gelösten Formen: als Kohlendioxid, als Hydrogenkarbonat und als Karbonat. 90 Prozent des in den Ozeanen gespeicherten Kohlenstoffs liegt dabei als Hydrogenkarbonat vor.

Neben der physikalischen Kohlenstoffpumpe gibt es auch die organisch-biologische Kohlenstoffpumpe. Sie bezeichnet jene Prozesse, bei denen Algen und marine Pflanzen durch Photosynthese dem Oberflächenwasser Kohlendioxid entnehmen und den darin enthaltenen Kohlenstoff in ihre Biomasse einbauen. Algen und Pflanzen dienen vielen Organismen als direkte oder indirekte Nahrungsgrundlage. Werden Algen gefressen, nehmen die Konsumenten den darin enthaltenden Kohlenstoff automatisch mit auf. Dieser wird dann entweder

- veratmet und als Kohlendioxid an die Umgebung abgegeben

- in Form von Muskelmasse oder Körperfett eingelagert und

- als Kotballen ausgeschieden.

Der Kohlenstoff kann also durch das gesamte Nahrungsnetz des Ozeans wandern. Von einzelligen Algen über die verschiedensten Fischarten bis zu den großen Meeressäugern und auch wieder zurück, denn: Sterben Organismen und sinken in Richtung Meeresboden, werden sie durch Bakterien und andere Mikroorganismen wieder zersetzt.

Ein großer Teil des Kohlenstoffs wird veratmet, bevor er auf den Meeresgrund trifft, und als Kohlendioxid an das Meerwasser abgegeben. Ein verhältnismäßig kleiner Teil sinkt als „Meeresschnee“ in die Tiefsee und wird dort nahezu vollständig von Tiefseebewohnern verzehrt. Übrig bleiben weniger als 1% des ursprünglich durch die Algen aufgenommenen Kohlenstoffs, der in Sedimente in der Tiefsee eingelagert wird, wo er aufgrund von Sauerstoffmangel nicht oder nur äußerst langsam zersetzt wird. Ungestörte Sedimente können auf diese Art und Weise Kohlenstoff langfristig fixieren und so dem natürlichen Kreislauf entziehen.

Durch die anorganisch-biologische Kohlenstoffpumpe wird der marine Kohlenstoffkreislauf komplementiert. In diesem Prozess wird der im Meerwasser gelöste Kohlenstoff durch Meeresorganismen fixiert und genutzt, um Kalkskelette aufzubauen. Dabei wird das im Meerwasser vorliegende Hydrogenkarbonat in Kalziumkarbonat umgewandelt. Dies ist der Baustoff der Schalen von kalkbildenden Organismen, wie z.B. Muscheln und Korallen. Sterben diese Organismen ab, sinken die Kalkgehäuse zum Meeresgrund. Werden sie im Sediment eingelagert, wird dem Kohlenstoffsystem auf diese Weise der Kohlenstoff für Jahrmillionen entzogen. Allerdings wird bei der Schalenbildung durch die Herstellung von Kalziumkarbonat gelöstes Kohlendioxid freigesetzt, wodurch eine Ausgasung in die Atmosphäre gefördert wird. Hier sind also zwei gegenläufige Prozesse aktiv.