NSG Sylter Außenriff - Östliche Deutsche Bucht

Kurzbeschreibung

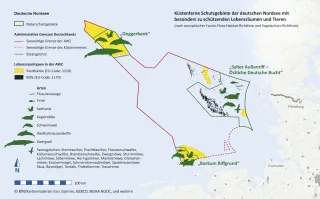

Das Naturschutzgebiet Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht umfasst ein 5.603 km² großes Areal und erstreckt sich rund 20 km westlich der Inseln Sylt und Amrum weit hinaus in die Nordsee. Dabei umfasst es Wassertiefen von 8 m bis zu 48 m.

Die farbenprächtigen Riffe und die einzige Sandbank im Schutzgebiet, die Amrumbank, sind aufgrund ihrer Strukturen und der ökologisch wertvollen Lebensgemeinschaften besonders bedeutend. Aber auch Kiese und Grobsande oder Muschelschill können im Gebiet sehr artenreich sein. Die Vielfalt an unterschiedlichen Beschaffenheiten des Meeresbodens und die damit einhergehende Fülle an Bodenlebewesen sorgen für einen außergewöhnlichen Fischreichtum. Dieser sorgt wiederum dafür, dass das Gebiet eine herausragende Bedeutung für Schweinswale und andere Meeressäugetiere hat.

Auch wenn die Schlickgründe entlang der nordwestlichen Grenze nicht so farbenprächtig erscheinen wie die Riffe, so beherbergen sie doch eine einzigartige Gemeinschaft grabender Tiere. Die Schlickgründe sind außerdem wichtige Kohlenstoffspeicherstätten, womit ihr Schutz noch an Bedeutung gewinnt.

Die Östliche Deutsche Bucht stellt für viele bedrohte Seevogelarten ein einzigartiges Meeresgebiet mit der Funktion als Nahrungs-, Überwinterungs-, Mauser-, Durchzugs- und Rastgebiet dar.

Belastungen und Management

Große Teile des Naturschutzgebietes, insbesondere der östliche Teil, wurden bis Anfang 2023 für grundberührende Fischerei mit verschiedenen Gerätetypen intensiv genutzt. Durch diese Art der Fischerei wurden die Bodenlebensgemeinschaften erheblich geschädigt. Davon waren auch Meeressäugetiere und Seevögel betroffen, da deren Beutefische durch diese Fischereitechnik besonders stark dezimiert wurden. Seit 2023 ist die mobile grundberührende Fischerei in weiten Teilen des Schutzgebiets untersagt. Allerdings ist die mobile grundberührende Krabbenfischerei im östlichen Teil des Schutzgebiets von dem Verbot ausgenommen. Die Stellnetzfischerei ist ebenfalls seit 2023 eingeschränkt, im östlichen Teil sogar ganzjährig verboten. Die im Schutzgebiet liegende Amrumbank ist das einzige Gebiet in der deutschen AWZ, in dem jegliche Fischerei untersagt ist.

Freizeitfischereiaktivitäten sind im größten Teil des Schutzgebiets ganzjährig verboten. Eine saisonale Schließung (01.10.-15.05.) ist im südlichen Zipfel vorgeschrieben. Sie dient insbesondere dem Schutz der überwinternden Seevögel.

Für Kleinwale und auch Robben haben der lärmintensive Bau von Offshore-Windkraftanlagen um das Schutzgebiet, aber auch im Schutzgebiet sowie die Beseitigung militärischer Altlasten starke Auswirkungen. Auch die Seevögel sind von dem im Schutzgebiet befindlichen Windpark betroffen, denn viele Seevogelarten meiden Windparks weiträumig und verlieren dadurch den Zugang zu ihren Nahrungsgründen. Der Sand- und Kiesabbau beeinträchtigt vor allem die verschiedenen schützenswerten Lebensraum- und Biotoptypen.

Ein weiteres Problem stellt die Berufsschifffahrt dar, insbesondere zu / von den Offshore-Windparks. Hier sind Lärmminderungsmaßnahmen von großer Bedeutung, um die Auswirkungen auf Meeressäuger zu minimieren.

Das BfN treibt die Umsetzung verschiedener Schutzmaßnahmen im Gebiet voran und unterstützt zum Beispiel Bemühungen zur Bestandsstützung von Haien und Rochen im Schutzgebiet.

Zahlen und Fakten

| Name | FFH-Gebiet (FFH)/ Vogelschutzgebiet (V) | EU Code | Größe |

|---|---|---|---|

| Sylter Außenriff | FFH | DE 1209-301 | 5.321 km² |

| Östliche Deutsche Bucht | V | DE 1011-401 | 3.135 km² |

| Lebensräume und Arten | Größe, Anzahl oder Bedeutung (Stand 2024) |

|---|---|

| Sandbank | ca. 87 km² |

| Riffe | ca. 320 km² |

| Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe (KGS); § 30 BNatSchG-Biotop | ca. 67 km2 |

| Schweinswal (Phocoena phocoena) | über 6.000 Individuen im Sommer (95% KI: 4.106-9.626) |

| Seehund (Phoca vitulina) | 50-150 |

| Kegelrobbe (Halichoerus grypus) | mehr als 1.000 (geschätzt) |

| Finte (Alosa fallax) | Nachgewiesen |

| Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | Nachgewiesen |

| Seetaucher (Gavia arctica und Gavia stellata) | rd. 17.000 im Frühjahr |

| Trauerente (Melanitta nigra) | rd. 45.000 im Winter |

Charakteristik

Das NSG beherbergt alle gefährdeten und besonders schützenswerten Biotope am Meeresboden, die in der deutschen AWZ der Nordsee generell vorkommen. Das gelingt zum einen durch seine Größe, aber auch durch seine besondere Geomorphologie. Einmalige Riffe wechseln mit Sandbänken und weiteren streng geschützten Lebensraumtypen. Nahrungsreiche Fronten und Auftriebsgebiete aus dem Elbe-Urstrom-Tal sorgen für einen großen Fischreichtum. Das Gebiet sichert zahlreichen Seevogelarten wichtige Überwinterungs- und Nahrungsplätze.

Artenreiche, farbenprächtige Riffe ziehen sich als bandartige Steinfelder entlang der Flanken des Elbe-Urstromtales. Darüber hinaus durchdringen Blöcke und Steinfelder die sandigen Flächen, unter anderen auch im zentralen Bereich der Amrumbank. Charakteristisch sind hartsubstrat-typische Epifauna-Gemeinschaften mit Arten wie Seenelke (Metridium dianthus), Essbarer Seeigel (Echinus esculentes), Tote Mannshand (Alcyonium digitatum) sowie Seescheiden (Ascidaea), Blättermoostierchen (Flustra folicea) und Schwämme (Haliclona spp.).

Biogene Riffe sind bislang nicht nachgewiesen worden. Historische Quellen weisen allerdings darauf hin, dass auch hier die Europäische Auster (Ostrea edulis) einstmals weit verbreitet war.

Neben den Riffen ist auch die Sandbank vor Amrum (Amrumbank) durch das Vorkommen grobsandiger bis kiesiger Bereiche in der sonst durch Mittel- und Feinsande geprägten Umgebung gekennzeichnet. Dementsprechend haben sich dort auf vergleichsweise kleinem Raum verschiedene typische Lebensgemeinschaften der Bodentiere entwickeln können, nämlich die Grobsandgemeinschaften (Knäuelwurm-Trogmuschel-Gemeinschaft), die Feinsandgemeinschaften mit der Tellmuschel (Tellina fabula) als namensgebende Art und die Gemeinschaften mit langlebigen Muschelarten.

Durch den Einstrom von Elbewasser aus dem Süden und die Vermischung mit dem Gezeitenstrom aus dem Nordostatlantik ergeben sich schwankende Salzgehalte, Verwirbelungen und damit Fronten und Auftriebsgebiete. So entstehen Zonen besonderen Nahrungsreichtums, zum Beispiel durch einen hohen Planktonanteil und nachfolgend zahlreiche Fische.

Unter den Fischen finden sich aufgrund der vorhandenen Lebensraumtypen sowohl charakteristische Arten der Sandbänke (wie zum Beispiel viele Plattfischarten), aber auch der Riffbewohner, zum Beispiel Kabeljau (Gadus morhua), und Arten des „freien Wassers“ (pelagische Arten wie beispielsweise Sprotten (Spratus spratus) oder Heringe (Clupea harengus).

Als Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie werden im Gebiet Finten (Alosa fallax) und Flussneunaugen (Lampetra fluviatilis) geschützt, die hier wichtige marine Habitate für die Nahrungssuche und Überwinterung finden. Diese seltenen Arten gehören zu den anadromen Wanderfischen, die sich als erwachsene Tiere im Meer aufhalten und nur zum Laichen in die Flüsse aufsteigen. Die Jungfische wandern nach einiger Zeit ebenfalls ins Meer.

Die vielen verschiedenen Fische dienen Meeressäugern und Seevögeln als Nahrung. Von besonderer Bedeutung ist das Schutzgebiet für Schweinswale: hier wurden die höchsten Konzentrationen von Schweinswalen in der gesamten deutschen Nordsee nachgewiesen, wodurch das Gebiet eine zentrale Bedeutung für die Erhaltung dieser Art hat. Regelmäßige Sichtungen von Mutter-Kalb-Paaren und Konzentrationen mit bis zu 50 Tieren innerhalb einer Sichtungsdauer von 10 Minuten (sogenannte „hot spots“) belegen, dass das Gebiet eine zentrale Rolle für die Paarung und die Geburt und Aufzucht von Schweinswalen spielt. Das Sylter Außenriff grenzt direkt an das Schweinswal-Schutzgebiet im Küstenmeer westlich vor Sylt, dem bisher einzigen Walschutzgebiet in der Nordsee. Die hohen Schweinswaldichten lassen auch Rückschlüsse auf gute Vorkommen potenzieller Beutefische zu. Allerdings sind die Bestände der Schweinswale in den letzten Jahren zurückgegangen – möglicherweise aufgrund des zunehmenden Unterwasserlärms, der auch durch den Ausbau der Windkraft im Meer entsteht.

Seehunde und Kegelrobben nutzen das Gebiet als wichtiges Nahrungshabitat bzw. durchschwimmen es auf dem Weg von ihren Fressplätzen zu ihren Ruhe- und Reproduktionsplätzen. Kegelrobben nutzen derzeit die Knobsände vor Sylt und Amrum, die Kachelotplate westlich von Juist sowie die größte deutsche Kolonie auf der Helgoländer Düne als Fortpflanzungsgebiete. Aufgrund der saisonal stark schwankenden Bestandszahlen ist davon auszugehen, dass ein starker Austausch mit Tieren von anderen Liegeplätzen und Kolonien rund um die Nordsee, zum Beispiel aus Großbritannien, besteht. Das NSG hat demnach eine wichtige Trittsteinfunktion und somit kommt dem Schutz geeigneter Migrationskorridore eine hohe Bedeutung zu.

Viele Seevögel nutzen das Gebiet Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht für Nahrungssuche, Überwinterung, Mauser, Durchzug und Rast.

Für Stern- und Prachttaucher ist es das wichtigste Überwinterungsgebiet in der küstenfernen deutschen Nordsee. Sie fressen sich hier vor allem mit kleineren Schwarmfischen Fettreserven für ihren Flug in die nordischen Brutgebiete an. Die immer intensivere Nutzung der deutschen Meeresgebiete durch Fischerei, Offshore-Windkraft und Schiffsverkehr bedroht auch Seetaucher. Beobachtungen zeigen, dass ziehende Stern- und Prachttaucher häufig dicht über der Meeresoberfläche und nur selten höher als 50 m fliegen. Somit besteht für diese Arten ein Kollisionsrisiko mit technischen Bauwerken wie Offshore-Windkraftanlagen. Auf Störungen reagieren Seetaucher sehr empfindlich und fliehen schon auf große Entfernung vor herannahenden Schiffen. Zur Sicherung notwendiger Ruhezonen und Nahrungsgebiete ist das Vogelschutzgebiet Östliche Deutsche Bucht von herausragender Bedeutung für die störungsempfindlichen Stern- und Prachttaucher. Auch Trauerenten überwintern hier in großer Zahl – bis zu 45.000 halten sich im Winter im Gebiet auf.

Echte Hochseevögel wie Dreizehenmöwen, Trottellummen, Tordalke, Eissturmvögel und Basstölpel, die in Deutschland nur auf Helgoland brüten, nutzen das Gebiet zur Jagd. Auch einige weitere geschützte Arten wie Raubmöwen (Skua, Schmarotzerraubmöwe und Spatelraubmöwe) sind hier gern auf Nahrungssuche. Darüber hinaus nutzen auch Heringsmöwen (Larus fuscus) das Vogelschutzgebiet ganzjährig zur Nahrungssuche.

Die Abgrenzung des Vogelschutzgebietes folgte vor allem den Verbreitungsschwerpunkten der überwinternden Stern- und Prachttaucher (Gavia stellata und Gavia arctica) sowie den Vorkommen von Brand-, Fluss- und Küstenseeschwalben (Sterna sandvicensis, Sterna hirundo und Sterna paradisaea) und von Zwerg- und Sturmmöwen (Hydrocoloeus minutus und Larus canus), die das Gebiet vor allem im Winter nutzen. Diese Arten sind als Anhang I – Arten der Vogelschutzrichtlinie besonders geschützt.

Der Schutz der Seevögel im Schutzgebiet Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht wird ergänzt durch den angrenzenden Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und das benachbarte Seevogelschutzgebiet Helgoland.