Maritime Aktivitäten in der ausschließlichen Wirtschaftszone der deutschen Ost- und Nordsee ohne Fischerei

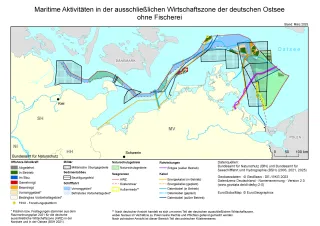

Maritime Aktivitäten in der ausschließlichen Wirtschaftszone der deutschen Ostsee ohne Fischerei

Maritime Aktivitäten in der ausschließlichen Wirtschaftszone der deutschen Nordsee ohne Fischerei

Menschliche Nutzung belastet marine Ökosysteme

Zusätzlich zu den traditionellen, flächendeckenden Nutzungen der Meere durch Fischerei und Schifffahrt finden weitere Aktivitäten wie Energie- und Rohstoffgewinnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ, 12 bis 200 Seemeilen vor der Küste) der Nord- und Ostsee statt. Es finden sich im Meer kaum noch Bereiche, in denen keine menschliche Nutzung bereits erfolgt oder geplant ist. Selbst die Meeresschutzgebiete, die zusammen mehr als 30 Prozent der deutschen AWZ ausmachen, sind davon nicht ausgenommen.

Begehrte Rohstoffe - Sande und Kiese aus dem Meer

Die Bedeutung der Sand- und Kiesgewinnung in Nord- und Ostsee hat europaweit in den letzten 25 Jahren zugenommen. Die Sedimente werden beispielsweise im Küstenschutz oder auch gewerblich genutzt. In deutschen Meeresgewässern finden sich Abbaufelder im Küstenmeer und in der AWZ. Auch wenn sich die Anzahl der Abbaufelder in der AWZ in den vergangenen Jahren stark reduziert hat, finden sich die verbleibenden Felder dort ganz oder überwiegend in Naturschutzgebieten. In der Nordsee wurde von 1970 bis 1983 lediglich sporadisch Sand und Kies gewonnen, seit 1984 ist eine kontinuierliche Förderung zu verzeichnen, die aber starken bedarfsbedingten Schwankungen unterliegt. In den deutschen Meeresgewässern wurden zwischen 2010 und 2017 im Jahresdurchschnitt etwa 1,2 Millionen Tonnen Sande und Kiese pro Jahr gewonnen. In Dänemark, dem Vereinigten Königreich oder den Niederlanden liegen die durchschnittlichen jährlichen Abbaumengen im gleichen Zeitraum mit etwas über 5, knapp 8 und fast 27 Millionen Tonnen um ein Vielfaches höher.

Bei der Gewinnung von Sand und Kies kommen unterschiedliche Abbauverfahren zum Einsatz. Zumeist wird der Meeresboden streifenweise abgesaugt. Neben dem Sediment werden dabei auch alle Bodenlebewesen mit angesaugt und abgetötet. Eine Wiederbesiedlung in der gleichen Artenzusammensetzung ist nur gewährleistet, wenn nach dem Abbau der ursprüngliche Sedimenttyp noch in ausreichender Schichtdicke vorhanden ist.

Seismische Untersuchungen können marine Säugetiere durch Unterwasserschall töten oder verletzen

Seismische Untersuchungen werden zur Erkundung der Lagerstätten von Kohlenwasserstoffen (Öl, Gas) oder zu Baugrunduntersuchungen für Offshore-Anlagen eingesetzt. Die letzte Erkundung in der deutschen AWZ wurde im Jahr 2007 im Bereich des Natura 2000-Gebietes „Doggerbank“ durchgeführt. Die Untersuchungen grenzten dabei unmittelbar an, beziehungsweise lagen zum Teil auch innerhalb des Schutzgebietes. Von dem insgesamt 2.300 Quadratkilometer großen, grenzüberschreitenden Untersuchungsgebiet befand sich fast ein Drittel (766 Quadratkilometer) in der deutschen Nordsee.

Bei der Lagerstättenerkundung wird alle 10 bis 15 Sekunden ein knallartiger Unterwasserschall ausgesendet. Derartige Schallimpulse erreichen Pegel, die unter anderem marine Säugetiere töten oder verletzen können und sie großräumig stören und vertreiben.

Nach Öl und Gas wird vor allem in der Nordsee gebohrt

Aktivitäten zur Öl- und Gas-Exploration fanden in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend in der Nordsee statt. Seit vielen Jahrzehnten werden dort Erlaubnisfelder vergeben; in der Ostsee erst seit 2009. Von 1964 bis 1997 wurden insgesamt 61 Explorationsbohrungen in der deutschen Nordsee durchgeführt, seit 2000 insgesamt 7. Die meisten Untersuchungen und Explorationsbohrungen waren allerdings nicht fündig oder die Lagerstätten sind bisher nicht wirtschaftlich nutzbar.

Die einzige aktive Öl-Förderplattform „Mittelplate“ befindet sich im „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“. Zusätzlich wurde von 1984 bis 2000 in der Kieler Bucht Erdöl gefördert. Im marinen Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und Deutschland sind Erdgasfelder in der Erschließung. Aufgrund der Erschöpfung der Gasvorräte wurde die Förderung im Erdgasfeld A6/B4 auf der Doggerbank im Zentrum der Nordsee eingestellt und die Bohrlöcher wurden verfüllt.

Die zur Förderung notwendigen Bohrungen erfolgen von mobilen oder festen Plattformen unter Verwendung wasser- und ölbasierter Bohrspülungen. Die aufbereitete wasserbasierte Spülung sowie das Bohrklein werden bisher im Meer entsorgt. Die ölbasierte Bohrspülung sowie das entsprechende Bohrklein werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben komplett aufgefangen und an Land entsorgt. Das später geförderte Gas und Öl wird durch Pipelines an Land weitergeleitet.

Windenergienutzung ist der raumgreifendste Eingriff in Nord- und Ostsee

Die Offshore-Windenergienutzung entwickelt sich neben den bereits lange bestehenden traditionellen Nutzungsformen Schifffahrt und Fischerei aktuell zu einem der raumgreifendsten menschlichen Eingriffe in unseren Meeren. Die Ausbauziele für die Offshore-Windkraft im Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) betragen mindestens 30 Gigawatt bis 2030 und mindestens 70 Gigawatt installierte Leistung bis 2045. Die Gesamtfläche der derzeit raumordnerisch festgelegten Flächen für die Offshore-Windkraft beträgt in der AWZ der Nordsee bereits mehr als 5.000 Quadratkilometer (circa 18 Prozent der AWZ-Fläche) und in der AWZ der Ostsee 350 Quadratkilometer (circa 8 Prozent der AWZ-Fläche). Allerdings bietet diese Fläche voraussichtlich nur Platz für etwa 55 Gigawatt installierter Leistung, der Flächenbedarf für die Offshore-Windkraft wird voraussichtlich noch weiter steigen, um die Ausbauziele erreichen zu können.

Jeder menschliche Eingriff belastet die marinen Arten und Biotope

All diese mannigfaltigen Eingriffe haben spezifische Einflüsse auf die marinen Ökosysteme. Sie können alleine oder im Zusammenwirken zu unerwünschten ökologischen Belastungen führen. Die genauen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sind für die Ökosysteme Nord- und Ostsee zwar noch nicht vollends erforscht, fest steht aber: Jeder menschliche Eingriff im Meer hinterlässt Spuren, die marine Arten und Biotope unterschiedlich belasten. Im Sinne des Vorsorgeprinzips sind Maßnahmen zu ergreifen, die die menschlichen Belastungen der Nord- und Ostsee reduzieren.