Gentechnisch veränderte Tiere, Algen und Bakterien

Beschreibung

FKZ 3522 84 1700

Hintergrund

Das Spektrum gentechnischer Verfahren sowie gentechnisch veränderter Organismen (GVO) wird derzeit mit großer Geschwindigkeit erweitert. Neben Nutzpflanzen sollen zunehmend auch Algen, Bakterien und andere Mikroorganismen sowie Wild- und Nutztiere gentechnisch verändert werden. Für die neuartigen Organismen, Eigenschaften und Einsatzfelder wurde Risiken für Natur und Umwelt bislang kaum erforscht. In vielen Fällen müssten dafür die Methoden der Risikobewertung angepasst und weiterentwickelt werden. Eine wichtige Aufgabe für den Naturschutz ist daher, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die von diesen GVO ausgehenden Risiken für die Natur sicher eingeschätzt werden können.

Mit neuen Anwendungsfeldern der Synthetischen Biologie gewinnt die internationale Regulierung zum Schutz der Natur zunehmend an Bedeutung. Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) der Vereinten Nationen hat das Thema Synthetische Biologie bereits frühzeitig aufgegriffen und einen Mechanismus für eine breit angelegte und Bestandsaufnahme und Bewertung eingerichtet. Um den Prozess zu unterstützen entwickelt das BfN Methoden der Technikfolgenabschätzung fort, die sich auch mit Anwendungen an Tieren, Algen und Bakterien auseinandersetzen.

Projekt

In diesem Projekt wurde untersucht, welche gentechnisch veränderten (GV) Mikroorganismen und Tiere in absehbarer Zeit im Freiland zur Anwendung kommen könnten. Weiterhin wurde analysiert, ob neue Konzepte und Methoden für die Umweltrisikobewertung und das Monitoring entwickelt werden und durch Methoden der Technikfolgenabschätzung unterstützt werden sollten. Von der Untersuchung ausgenommen waren Viren, sowie Insekten und GVO mit Gene Drives, da diese bereits in anderen Projekten näher untersucht wurden.

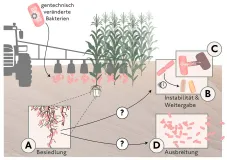

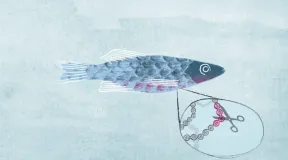

Das Projekt dokumentierte zunächst mittels systematischer Literaturanalyse und Austausch mit Expert*innen einen Überblick über den Entwicklungsstand von GV Mikroorganismen und GV Tieren. Dabei wurde deutlich, dass Forschung zu GV Tieren sich meist mit Nutztieren oder mit Fischen in der Aquakultur befasst. Das am häufigsten verfolgte Ziel bei Tieren war eine Produktionssteigerung wie z.B. ein stärkeres Muskelwachstum. Andererseits sollen auch Merkmale des Produkts, wie z.B. der Laktosegehalt in der Kuhmilch, geändert werden, oder Tiere gegen Krankheiten (z. B. Tuberkulose), Parasiten (z. B. Lachsläuse) und andere Stressoren (z. B. Hitze) widerstandsfähiger gemacht werden. Bei der Forschung an potentiellen Freilandanwendungen von GV Mikroalgen konzentriert sich über die Hälfte der Forschungsansätze auf die Biotreibstoffproduktion. Andere Anwendungsfelder von GV Mikroalgen und GV Bakterien zielen auf die Abwehr von Krankheiten und Schädlingen sowie den Abbau von Schadstoffen in der Umwelt ab. GV Bakterien werden zudem als Biodünger entwickelt.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden Anwendungsszenarien, Risikohypothesen, bestehende Richtlinien, sowie Nachhaltigkeitsszenarien für folgende vier Fallbeispiele untersucht:

- GV Rinder mit kürzerem und glatterem Fell,

- wachstumsgesteigerter GV Karpfen,

- GV Mikroalgen für die Biokraftstoffproduktion,

- GV Bakterien zur Bodendüngung.

Für alle Fallbeispiele wurden Effekte auf die Natur und die Eignung existierender Bewertungsmethoden analysiert. Die Analyse umfasst auch die Nachhaltigkeit der Ansätze und verdeutlicht Datenlücken für die Bewertung und Unsicherheiten der Forschungsansätze und der Risikobewertung. Ein Überblick über Publikationen zur Technikfolgenabschätzung in Bezug auf die absichtliche Freisetzung von GV Tieren und GV Mikroorganismen macht deutlich, dass die Technikfolgenabschätzung derzeit eher für generische Untersuchungen genutzt wird als für solche, die sich spezifisch mit Organismengruppen oder Anwendungsszenarien befassen.

Ausblick

Derzeit wird an vielen Freilandanwendungen von GV Mikroorganismen und von GV Nutztieren in der Landwirtschaft oder in der Aquakultur geforscht. Ein wichtiges Ergebnis des Projekts ist, dass passende Methoden für die Risikobewertung und das Risikomanagement fehlen und erst entwickelt werden müssen. Die Bewertung von Umweltrisiken von GV-Mikroorganismen ist schwierig. Ein Grund hierfür sind Wissenslücken u.a. zu Fragen wie der Stabilität von GV Mikroorganismen im Freiland, wie sie sich ausbreiten, und wie schnell neue Eigenschaften auf andere Mikroorganismen übertragen werden. Unklar ist auch, wie mögliche Auswirkungen vorhergesagt oder nach einer Freisetzung über ein Monitoring erkannt und bewertet werden können. Einmal freigesetzt, sind gentechnisch veränderte Mikroorganismen nicht rückholbar. Dies unterscheidet sie von aktuellen GVO (meist Kulturpflanzen) und widerspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Beschränkung einer Zulassung auf zehn Jahre. Ähnliche Probleme sind für einige aquatische Organsimen (z.B. Algen aber auch Fische außerhalb von Zuchtanlagen) absehbar. GV Nutztiere hingegen werfen vor allem komplexe Fragen bezüglich Tierwohl und der Nachhaltigkeit von Produktionssystemen auf.