RegioDiv – Genetische Vielfalt krautiger Pflanzenarten in Deutschland

Beschreibung

FKZ 3520 82 06A

Hintergrund

Bei der Ausbringung von Pflanzenmaterial in der freien Natur ist laut §40 BNatSchG die Verwendung gebietseigener Herkünfte verpflichtend. Damit kommt dem Saatgut regionaler Herkunft eine besondere Bedeutung zu. Regiosaatgut wird derzeit in 22 sogenannten Ursprungsgebieten produziert, deren Abgrenzung im Wesentlichen auf naturräumlichen Einheiten basiert. Obwohl bei der Abgrenzung grundsätzliche populationsgenetische Argumente berücksichtigt wurden, flossen keine empirischen Daten über die tatsächliche genetisch-geographische Differenzierung oder regionale Anpassung von Pflanzenarten ein. Es ist daher unbekannt, ob die Ursprungsgebiete die innerartliche Struktur der Arten repräsentieren. Um diese Wissenslücke zu schließen, fördert das BfN das FuE-Vorhaben RegioDiv.

Projekt

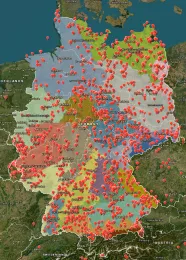

RegioDiv hat das Ziel, eine empirische Datenbasis der innerartlichen genetischen Vielfalt und der genetischen Differenzierungsmuster von 28 repräsentativen Pflanzenarten des Grünlandes zu schaffen. Die Artenauswahl umfasst weitverbreitete und häufige Arten, die in vielen Regiosaatgut-Mischungen enthalten sind. Neben Arten des mesophilen Grünlandes, z. B. Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Weißes Labkraut (Galium album) und Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), sind auch solche trockenerer Standorte, z. B. Bromus erectus (Aufrechte Trespe), Corynephorus canescens (Silbergras), Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch) und der Feuchtwiesen, z. B. Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Bistorta officinalis (Schlangen-Wiesenknöterich), enthalten. Durch ca. 150 botanisch versierte, freiwillige HelferInnen wurden in den Jahren 2020 bis 2022 in allen 22 Ursprungsregionen Deutschlands Pflanzenproben in naturnahen Wiesen und Weiden gesammelt. Für jede der Arten liegen mittlerweile Proben von im Mittel ungefähr 400 Sammelorten vor (zwischen ca. 150 Sammelorte für das Silbergras [Corynephorus canescens] und ca. 1000 für die Gewöhnliche Schafgarbe [Achillea millefolium]). Derzeit wird im Projekt die populationsgenetische Struktur der einzelnen Arten analysiert (mittels Genom-repräsentativer genetischer Marker, sogenannter SNPs = single nucleotide polymorphisms).

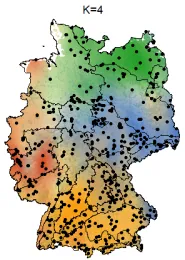

Anhand der Ergebnisse wird für jede Art eine „genetische Karte“, ein Verteilungsmuster der innerartlichen genetischen Vielfalt in Deutschland, erarbeitet. Diese Verteilungsmuster spiegeln einerseits historische Prozesse wider, wie die nacheiszeitliche Ausbreitung der Arten aus eiszeitlichen Refugien. Andererseits bilden sie auch mögliche genetisch festgelegte Anpassungen an Umweltbedingungen ab.

Die wichtigsten Ergebnisse sind bisher, dass

- jede Art spezifische Muster zeigt

- bei den meisten Arten zwischen drei und fünf innerartliche Gruppen unterschieden werden können

- alle Arten eher kontinuierliche genetische Veränderungen zeigen als scharfe geographische Grenzen zwischen den Gruppen

Mit dem Vergleich der Muster aller Arten untereinander und den bestehenden Grenzen der Ursprungsgebiete sollen grundsätzlich zwei Fragen beantwortet werden:

- Sind die Ursprungsgebiete in ihrem geographischen Umfang gerechtfertigt, d. h. sind die Artvorkommen eines Ursprungsgebietes in sich genetisch homogen und von denen der Nachbargebiete genetisch verschieden?

- Ist es gerechtfertigt, alle Pflanzenarten mit derselben Gebietskulisse der 22 Ursprungsgebiete zu bewirtschaften?

Ausblick

Die Ergebnisse werden zeigen, inwieweit die innerartliche genetische Vielfalt und mögliche Umwelt-Anpassungen von Pflanzenarten durch die Regiosaatgutpraxis erhalten werden können. Im Rahmen des Vorhabens werden gemeinsam mit VertreterInnen von Bund, Ländern der Regiosaatgutwirtschaft und der Wissenschaft praxisrelevante Empfehlungen bezüglich der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu gebietseigenem Saatgut abgeleitet.

Auftragnehmende

Förderung durch

Kontakt im BfN